À une époque où les collectivités territoriales font face à une grave crise financière, l’urgence consiste désormais à les désendetter et à tailler dans les dépenses… sans fâcher les électeurs. Dans ce cadre, le patrimoine immobilier est une cible de choix, car sa construction représente généralement un des premiers postes de dépenses d’investissement, et son exploitation une des charges de fonctionnement les plus lourdes et les plus longues.

Ces dernières années, les politiques et leurs services ont fait le tour des coupes sombres, mais cela n’a manifestement pas suffi. En effet, si les fonctionnaires ont une expertise séculaire du service public, ils se révèlent aussi dépourvus face à cette crise des ressources fiscales, que les entreprises privées l’étaient face à la crise économique dans les années 70. Pourtant ces dernières s’en sont sorties, en bouleversant leur organisation et leurs méthodes de travail.

Forts de ce constat, les politiques se sont laissés tenter par les sirènes de la privatisation, qui leur chantaient l’efficacité du secteur marchand, alors que les critiques s’accumulent depuis des lustres sur les fonctionnaires, accusés d’être incompétents voire même fainéants ! Le résultat était prévisible : il suffit de voir l’échec qualitatif de la privatisation des services de l’eau, ou les navrants exemples de partenariats public-privés accumulés depuis deux décennies, pour comprendre que le secteur marchand ne sait pas rendre seul, un service public sans faille à un prix raisonnable.

Pour s’attaquer au coeur du problème, c’est à dire à la recherche du meilleur rapport investissement / service public rendu, la solution vient effectivement du privé, mais pas là où on l’attend : non pas dans des montages administratifs (privatisations de services publics, économie mixte ou autres partenariats publics-privés) mais dans les méthodes de rationalisation des dépenses. En ce qui concerne l’immobilier, j’en connais deux qui ont fait leurs preuves : la gestion active du patrimoine (voir ici) et le « design-to-cost ».

Il s’agit d’une démarche de conception issue de l’industrie automobile japonaise. Son utilisation se développe de manière constante dans de nombreux domaines depuis plusieurs décennies, jusqu’à se généraliser au niveau mondial. Elle vise à mieux répondre aux besoins, en maîtrisant les risques et les coûts. Elle utilise elle-même plusieurs méthodes, notamment :

-

- l’analyse fonctionnelle, qui permet de déterminer les véritables besoins de l’utilisateur du produit;

- Le benchmarking, qui consiste en l’étude du marché du produit en question en vue de trouver les meilleurs rapports qualité / prix ;

- L’analyse de la valeur, qui vise à déterminer l’investissement le plus juste pour le meilleur résultat, en recherchant les principales sources d’économie et de simplification;

- Et la créativité, qui permet de trouver des réponses simples, économiques et innovantes à de nouveaux besoins, ou à des besoins dont les réponses peuvent être optimisées avec profit.

Je l’ai découverte à travers le projet de la première Renault Twingo (¹) et j’ai immédiatement compris le bénéfice qu’on pourrait en tirer dans la gestion des projets architecturaux, et notamment ceux des équipements destinés à accueillir les services publics. En vingt-quatre ans de carrière en tant qu’architecte, conducteur d’opérations et directeur adjoint des bâtiments dans les collectivités territoriales, j’ai eu l’occasion d’en appliquer les principes sur de nombreux projets, avec les mêmes résultats que dans l’industrie : une transformation radicale des méthodes de travail, avec à la clé une baisse spectaculaire des coûts (15% d’économie sur le prix d’une crèche, par exemple) et une qualité au moins équivalente, souvent nettement supérieure, notamment en terme de pérennité et da valeur d’usage.

LA MAUVAISE REPONSE À UN PROBLEME MAL POSÉ

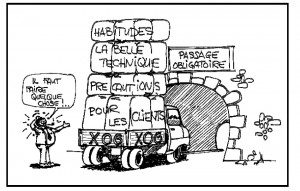

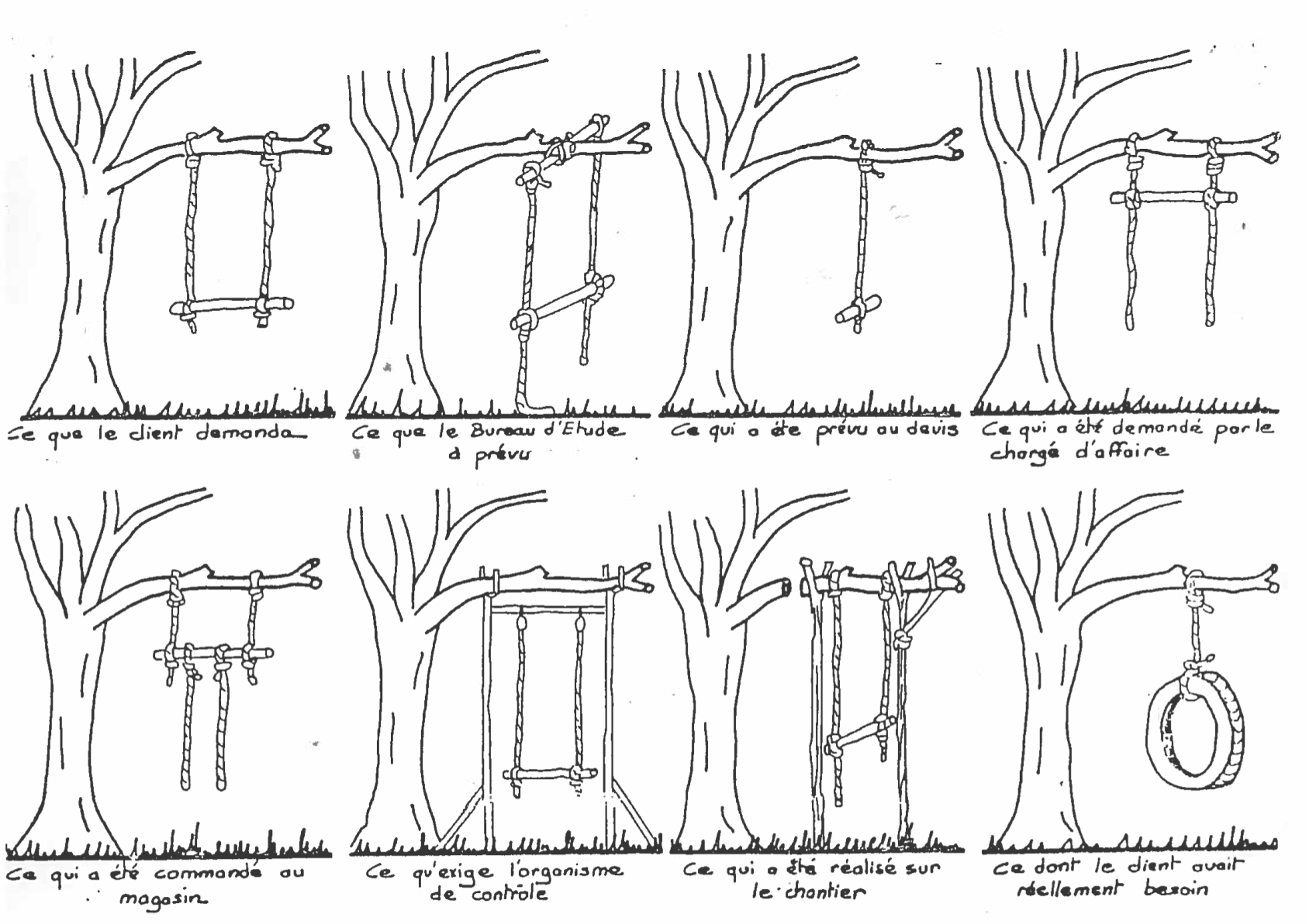

Louis Tessier du Cros disait « Nous vivons en un temps où l’amour se fait vite, c’est à dire mal — la faute en est aux affaires, aux automobiles et aux fermetures éclair ». On pourrait en dire autant de l’architecture, que l’on fait vite et mal au 21ème siècle, notamment à cause de l’inflation normative, de la méfiance réciproque entre ingénieurs et architectes et de la déqualification croissante des ouvriers du bâtiment. Un petit dessin valant mieux qu’un long discours, voici ce qui se passe de plus en plus souvent lors d’un projet immobilier, notamment dans le cas des équipements publics : c’est à peine exagéré…

Ce petit dessin illustre ce qui se passe quand, à partir d’une demande formulée par l’utilisateur sous la forme d’une réponse toute-faite, la succession des différents intervenants de l’acte de bâtir conduit à un empilement de contraintes, chacune issue d’un champ professionnel différent, débouchant sur un objet portant en lui toutes les contradictions et la complexité du milieu qui l’a produit.

Le principe du design-to-cost consiste à repenser le processus à l’envers : il s’agit de centrer la conception sur les usages attendus et moins sur les attentes des différents intervenants de l’acte de bâtir. En effet, le service public est au service de l’usager, pas de la maîtrise d’œuvre, des entreprises, des services publics ou de la maîtrise d’ouvrage. Or c’est le maître d’ouvrage public qui connaît le mieux ses usagers et ses utilisateurs, qui sont ses propres collègues. Il est donc le mieux placé pour centrer son équipement leurs attentes et leurs besoins.

Dans la pratique, il s’agit d’écouter les usages, puis d’interroger, voire de réinventer les réponses toutes faites, les programmes standardisés, les solutions techniques habituelles, les questions mal posées et les réponses qui arrangent tout le monde, au mépris de l’usage, des délais et du coût. L’objectif est de trouver pour ces usages des mises en formes les plus simples possibles, pour être les moins coûteuses d’une part, et d’autre part pour éviter les dysfonctionnements résultant d’un usage qui ne serait pas en adéquation avec l’équipement fourni. Il s’agit enfin de ne plus investir dans des espaces et des équipements pour des usages qui n’existent pas ou plus !

Plus concrètement, voici quelques idées que j’ai développées depuis vingt ans pour y parvenir et qui ont fait leurs preuves…

FAIRE PARLER LES USAGERS ET LES UTILISATEURS

Dans le cas d’un équipement public, la méthode d’analyse fonctionnelle consiste à aller à la rencontre de l’usager et de l’utilisateur pour les faire parler de leurs pratiques. Ces utilisateurs sont, non seulement ceux qui assurent le service public, mais aussi tous ceux qui leur apportent leur concours, et notamment les agents d’exploitation. Bien souvent les usagers avancent un besoin spatial ou et les utilisateurs une solution technique (par exemple « il faudrait agrandir mon bureau et déplacer la porte ») : il faut les conduire à exprimer leurs problèmes ou leurs besoins. Parfois il n’y a même pas de travaux à faire, juste un travail d’organisation du service public, qui relève du management ! En leur demandant ce qu’ils font, et comment ils le font, on recense les vrais usages :

- ceux qui existent ;

- ceux qui ne peuvent pas exister car ils n’ont pas de lieu pour exister, alors qu’il y a un besoin (ou une attente) latente. Par exemple ceux qu’on a voulu à tout prix occulter, parce qu’on pense que ça coûterait trop cher, ou parce qu’ils gêneraient les autres.

- Ceux qui existent déjà mais qui posent problème ;

- ceux qui existeront bientôt, qu’on ne sait pas forcément cerner ;

- ceux qui sont en voie de disparition et pour lesquels une réponse temporaire suffirait.

Exemple d’usage inattendu issu d’une écoute attentive de la future usagère, avec l’assentiment imprévu du maître d’ouvrage…

Tout en restant attentif à tous les usages inattendus, il ne faut pas perdre de vue les usages qu’on attendait (habituels ou présumés), juste pour vérifier qu’ils ont toujours cours, ou pas.

Dans la démarche d’enquête, il est indispensable d’associer d’emblée tous ceux qui ont à voir avec l’équipement, de près ou de loin : pas seulement le responsable des utilisateurs et le représentant des usagers, mais aussi ceux qui ne parlent jamais et les éternels râleurs. Ce qui donne lieu à une première négociation : il s’agit de faire entrer dans le projet ceux qui auraient pu, par la suite, être un poids mort ou un grain de sable dans les rouages. Tout peut être dit et doit être entendu, car à ce stade, tout est possible en théorie. La suite du projet consistera justement à préciser ce qui sera construit in fine, ce qui réduira progressivement les marges de négociation, de facto.

INTEGRER LES PERFORMANCES TECHNIQUES

Le recensement des usages, une fois passé au crible d’une faisabilité puis à la validation du comité technique et du comité de pilotage technico-politico-administratif, constitue l’essentiel du pré-programme. Comme l’usage ne constitue pas l’alpha et l’oméga d’un projet, il faut y ajouter la technique qui sera le support de ces usages.

Traditionnellement, l’intégration de la technique dans un projet d’architecture est assurée en France par les Bureaux d’Etudes Techniques, généralement indépendants des architectes. Ils se sont développés durant la seconde moitié du 20ème siècle, parallèlement à l’industrialisation du bâtiment et à l’inflation des réseaux techniques. Les architectes, mal formés à la technique jusque dans les années 80, leur ont délaissé tout ce champ, où ils s’ébattent pour ainsi dire librement, imposant leurs contraintes (parfois même leurs lubies) aux autres partenaires de l’acte de bâtir, sous la seule vigilance des contrôleurs techniques.

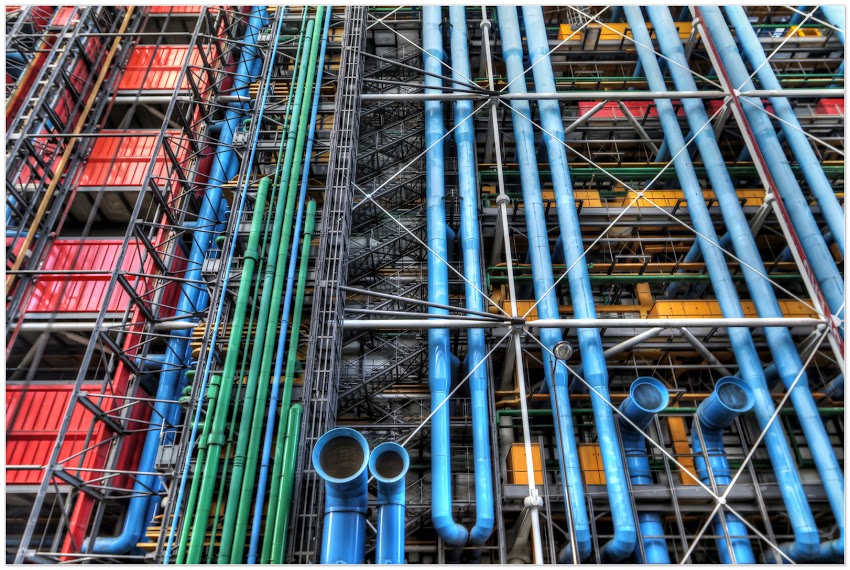

Dans leur Centre Pompidou, Piano et Rogers ont délibérément choisi de ne pas intégrer la technique, en la rejetant totalement à l’extérieur. Un parti architectural génial, mais qui maintient l’ingénieur (Rogers) et l’architecte (Piano) dans leur indépendance et leur permet de s’adonner librement à leurs obsessions, sans que l’un subisse les contraintes de l’autre.

Or l’influence de la technique est désormais surdéterminante en termes de fonctionnalité, de prix et de qualité. Une bonne maîtrise d’ouvrage ne peut laisser la bride sur le cou du côté de la maîtrise d’œuvre technique, au risque de voir sérieusement déraper le projet sur tous ses plans. Pour cadrer cela il faut un cahier des charges techniques, mais pas n’importe lequel !

Dans les collectivités territoriales, qui ont la plus grande expérience de la gestion technique sur le très long terme (certains bâtiments sont exploités et entretenus depuis des siècles! ), les techniciens chargés de l’entretien du patrimoine sont les dépositaires et possesseurs d’un immense savoir, souvent négligé. Mais comme chacun des partenaires de l’acte de bâtir, ils ont leurs travers, voire leurs lubies, qu’il faut savoir réfréner si l’on ne veut pas transformer le projet en fantasme de technicien ! Et pour cela, il faut les conduire à dépasser les solutions techniques dont ils ont l’habitude, pour aller droit aux objectifs qualitatifs. Dans une démarche de design-to-cost, on recherche avant tout le niveau de performance minimale : celui en deçà duquel on ne peut plus assurer décemment le service public attendu. Quitte à renchérir par la suite, si les estimations du projet s’avèrent meilleures que prévu, ce qui arrive généralement ! Le recensement des performances techniques minimales peut prendre la forme d’un cahier des charges performanciel, joint au programme architectural.

PREVOIR L’IMPREVISIBLE

L’autre versant de l’exploitation technique au long terme c’est l’obsolescence : le temps passe, les usagers et leurs usages aussi, le bâtiment reste et doit savoir s’adapter à ces changements. Or dans une époque où tout est de plus en plus instable, les usages varient de plus en plus souvent, donc les équipements doivent être de plus en plus souples et adaptables. Ce qui pose la question du niveau de pérennité qu’on doit accorder à l’aménagement destiné à tel ou tel usage.

Par exemple : est-il raisonnable d’installer (pour des raisons de coût d’investissement) des usages plus ou moins pérennes dans des bâtiments préfabriqués, qui seraient mieux adaptés à des usages temporaires ou difficiles à localiser ? Est-il raisonnable de construire en matériaux recyclables un gros-œuvre qu’on ne détruira pas avant un siècle ? Est-il pertinent de construire en matériaux non-recyclable un second-œuvre, dont on enverra tout ou partie à la benne dans 30 ans ou moins, c’est à dire au moins 3 fois plus souvent que le gros-oeuvre, voire même en continu dans certains cas ? Plutôt que de couler dans le béton des usages temporaires, ne vaudrait-il pas mieux envisager une solution démontable et donc recyclable ?

Université Paris-Diderot, aménagée par Rudy Ricciotti en 2006 dans les anciens Grands Moulins de Paris. Béton brut, structures nues, réseaux apparents, cloisons en placoplâtre et peinture blanche partout. Basique, économique, mais efficace et évolutif. © Agence Ricciotti

La solution la plus simple consiste souvent à construire très basique (y compris techniquement), quitte à compléter temporairement, pour satisfaire aux besoins du moment. L’équipement public devient un réceptacle à usages. On le voit bien avec les bâtiments tramés et standardisés de l’après-guerre, dont l’usage a parfois énormément varié et qui s’y sont fort bien adaptés, sans que la structure et l’enveloppe ne changent fondamentalement. C’est aussi le choix qui a été fait dans les équipements d’enseignement supérieur de la ZAC Masséna Nord, sur les bords de Seine à Paris : l’Université de Paris a drastiquement limité l’investissement sur le second-oeuvre d’aménagement, qui doit pouvoir être modifié et renouvelé aussi souvent que l’enseignement évolue… C’est à dire en permanence !

ACHETER GLOBALEMENT

A partir de ce moment, il pourrait être envisagé de passer un marché global performanciel, conception et réalisation. Ça serait l’idéal car ça permettrait d’emblée l’intégration de la technique et des coûts. Mais les architectes s’y opposent majoritairement, car ils ont peur d’y perdre le pouvoir qui leur reste : celui de la création. On va voir que ça peut justement être l’inverse.

Mais si le marché initial est un marché de maîtrise d’œuvre courant, le marché de travaux doit laisser la porte ouverte à des propositions technico-financières mieux-disantes. D’où la nécessité d’ouvrir la porte aux variantes et à la négociation. Il est évident que l’arrivée trop tardive de l’entreprise dans le processus de conception, limite l’innovation dans les solutions techniques et donc les chances de trouver des réponses pertinentes à un plus juste rapport service rendu / prix. Mis à part dans les très gros projets, les entreprises n’ont ni le temps, ni les moyens de trouver de nouvelles réponses technico-économiques dans le temps de la consultation. Sauf si le chef de projet et l’architecte savent où résident ces espaces d’innovation potentielle, et qu’ils acceptent de les ouvrir volontairement à la négociation.

NEGOCIER LES SOLUTIONS LES PLUS SIMPLES

Autoportrait d’Yves Dubreil, chef du projet Twingo 1 (alias X06), destiné à convaincre avec humour qu’il va falloir négocier un changement dans les habitudes de la Régie Renault…

La conception du projet consiste à donner la réponse la plus simple et la mieux ajustée à tous les usages, en respectant les contraintes techniques minimales. Pour éviter l’empilement des contraintes, il faut viser leur intégration. Une des méthodes consiste à mettre tous les problèmes sur la table et à les traiter tous ensemble, en négociant tout à la fois, pour que chacun des participants de l’acte de bâtir fasse un pas et qu’aucun ne se sente brimé : si tout n’est pas possible, chacun doit avoir gagné sur certains points et lâché du lest sur d’autres.

L’animateur de cette négociation est l’architecte: c’est lui qui doit, avec le chef de projet, arbitrer et pousser les différents partenaires vers la simplification, l’intégration et donc la maîtrise du coût. Ce qui demande de la créativité, or c’est justement l’une de des compétences majeures des architectes, qui se retrouvent ainsi remis au centre d’un processus dont ils se sont laissés déposséder par les ingénieurs depuis plus d’un demi-siècle.

CIBLER L’ESSENTIEL

Caisson de toiture assurant à la fois le chevronnage, l’isolation thermique (et phonique pour certains modèles) et la finition sous toiture, tout en simplifiant considérablement la couverture. Une vraie trouvaille de design, simple, efficace et finalement très économique en investissement et en coût d’exploitation.

Une vigilance particulière est à avoir face aux dispositifs à fort contenu technique ou architectural : c’est là que résident les gisements d’économies les plus importants, donc c’est sur eux que doivent se porter les efforts de simplification.

De surcroît, la simplification d’un dispositif technique se traduit généralement par une simplification de son entretien, ce qui débouche aussi sur des économies de fonctionnement.

Enfin, cibler ces dispositifs permet de démontrer clairement et rapidement l’efficacité du processus : une grosse économie sans perte de qualité, c’est un argument qui motive les partenaire du projet, pour continuer dans la voie du design-to-cost. C’est la stratégie du quick win, le succès rapide.

ET FINALEMENT… NE RIEN CONSTRUIRE DU TOUT… OU PRESQUE !

A l’heure du développement durable et de l’impératif écologique, il est devenu urgent de s’interroger sur la nécessité de toujours construire, à chaque fois qu’un besoin de service ou d’animation apparaît. Le temps des maires bâtisseurs et de l’équipement de la France, typique de la reconstruction, puis de la seconde moitié du XXème siècle, est sans doute révolu. La liquidation par Nicolas Sarkozy des Directions Départementales de l’Equipement, bras armé de l’Etat pour l’aménagement des régions, a acté ce changement d’époque.

La génération des trentenaires et quarantenaires urbains, ainsi que les habitants des zones péri-urbaines et rurales (comme l’a montré le mouvement des gilets jaunes), attend beaucoup plus d’un élu local qu’un « geste architectural ». La grande vogue des « tiers lieux » et du réinvestissement des friches urbaines, montre bien que l’essentiel n’est plus dans le contenant, mais dans la vitalité du contenu.

Ground Control à Paris : un ancien entrepôt de la SERNAM, reconverti en lieu de loisirs, bar, restaurant, salle de jeu, radio locale, boutique, dancing à DJ, etc… Très peu d’investissement, une modularité extrême, beaucoup de récup, pour accueillir une ambiance chaleureuse, conviviale et décontractée. Photo : baladesniko.blogspot.com

Ce n’est donc plus en construisant à tour de bras et en se faisant remarquer par l’architecture qu’on se fait réélire, mais en créant, malgré tout, les conditions du vivre et du faire ensemble.

Et pour cela, ce n’est pas les mètres carrés vacants ou sous-utilisés qui font défaut, puisqu’au fond l’utilisateur se fiche pas mal d’être dans une usine, une église, une école, voire même dehors, pourvu qu’il ait de l’espace et quelques équipements techniques pour son activité favorite ! L’heure du recyclage massif des coquilles vides est venu !

Dans une période de transition civilisationnelle, il est même devenu essentiel de créer des utopies pour faire émerger de nouvelles activités et de nouvelles rencontres constructives : l’ectopie, c’est à dire le fait d’implanter une activité là où on n’aurait jamais eu l’idée de la trouver, génère de nouvelles opportunités, et rend le lieu attractif par sa seule originalité.

La Folie Douce à Val d’Isère : pas besoin de salle de concert ou même de se réfugier dans le bar. Tous les jours en fin d’après-midi, Kelly Starlight, micro-star montagnarde déjantée, fait son concert juchée sur le toit de son établissement avec ses musiciens, à plus de 2400m d’altitude, au beau milieu des pistes de ski, qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente ! C’est la magie de l’ectopie, fondement d’une nouvelle manière d’envisager les sports d’hiver : le simple fait d’être dans ce lieu inattendu et de le faire savoir, génère l’affluence et par conséquent les rencontres les plus improbables !

Vous pourrez lire ici :

http://www.formes-vives.org/documents/Hyperville_ActesPermanenceArchitecturale_WEB.pdf

Plusieurs expériences de co-construction d’équipements publics avec leurs usagers, impliquant la présence prolongée du concepteur in situ, de manière à assurer une plus grande proximité avec les futurs utilisateurs. Cette idée n’est pas nouvelle, puisque je l’avais découverte à l’occasion du projet de Développement Social des Quartiers de Saint-Nazaire, dans les années 90 : un architecte-urbaniste et paysagiste avait implanté son bureau au beau milieu du grand ensemble qu’il devait reconditionner. Il travaillait porte ouverte, répondait à toutes les questions des curieux et observait de sa fenêtre tous les usages inconnus de son maître d’ouvrage, l’OPHLM.

Grâce au Design Thinking, mes ex-collègues du Conseil Départemental du Val-de-Marne ont entièrement repensé l’accueil de leur immeuble administratif « Solidarité »: une expérience originale et riche d’enseignements !

https://www.youtube.com/watch?v=rqZHjyk1Me4